RedmineStudio チケット一括作成 クイックスタート

Coming soon …>>

はじめに

RedmineStudioを使ったチケットの一括作成機能についてのクイックスタートです。

本機能は、チケットの表編集機能を拡張し、特定のチケットに対して、子チケットをまとめて素早く直感的に追加できるようにしたものです。開発のきっかけは、以下のようなフィードバックをいただいたことでした。

Excelを議事録としたレビューをやめたいが、対面でレビューをしている場合、指摘やコメントのたびに、チケット作成をしていると議論のテンポについていけない。何か、チケットの作成をスムーズにできる方法はないだろうか?

このフィードバックにもとづき、『Excelのような操作感』を保ちつつ、『チケット駆動』のレビューを実現すべく、チケットの追加を容易にするために生まれたのが本機能となります。そして、本機能は「チケット駆動」のレビューに魅力は感じていても、従来のやり方からの変化に抵抗を感じていたり、実際の業務とはマッチしない部分があり、採用できないと感じていた方に向けた改善となります。

「チケット駆動」のレビューに関してはこちらをご覧ください。

- クイックスタート『レビューチケット作成』

ここからは『対面レビューの議事録をExcelではなくチケットで残す』というユースケースを想定して解説していきます。

ポイント

- Excelのような操作感でチケットの作成が行える

- 対面レビューの場合、議論のやり取りの中で、指摘やコメントをすばやく記録していく必要があります。そのため、今回はチケットを表形式で編集する機能を拡張し、素早くかつ直感的にチケットの追加・編集ができるようにしました。また、Excelと同じ様な操作感で指摘の記録ができるので、従来のやり方からの変化に抵抗を感じる方にも使っていただきやすいものとなっています。

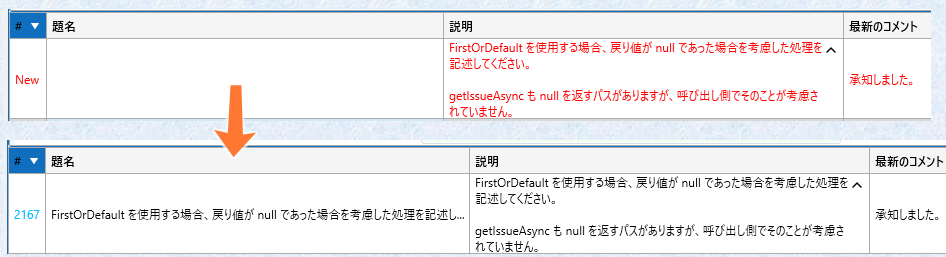

- それぞれの指摘に共通する項目を一括で設定できる

- 「担当者」や「トラッカー」といった、各指摘チケットで共通の設定を一括で設定することができます。これにより、関心のある項目の編集のみに集中することができます。また、この設定は任意のカスタムフィールドにも対応しているため、それぞれの運用に合わせた柔軟な対応が行えます。

- チケット作成には「題名」が必須ですが、この「題名」を毎回考えるのが面倒といった意見もいただきました。そのため、「説明」の一行目から「題名」を自動で設定する機能も対応しました。これにより「題名」を入力しなくても、「説明」に内容を記載すれば、そのまま指摘チケットの作成することが可能です。

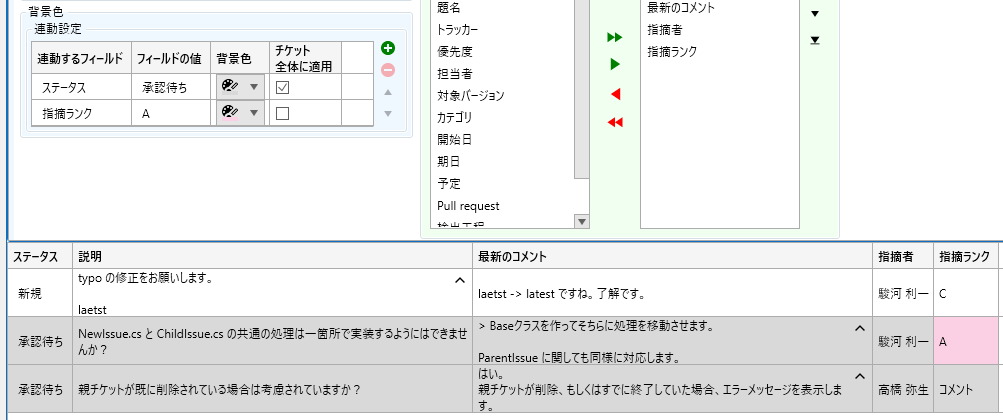

- セルの背景色設定を使った指摘の可視化

- チケットの表編集機能と同様に、セルの値に基づいて背景色を設定することができます。例えば「指摘ランク」が「A」のものは赤色に、「コメント」のものは灰色にするといったことが行えます。これらの設定は、最後に議事録を振り返る際に、役立つ場面が多いのではないでしょうか。

- 設定をエクスポートして共有できる

- 表示するカラムの設定や共通する項目の一括設定など、これらの設定はまとめてエクスポートして、外部に保存することができます。これにより、使いまわしたり、担当者間で共有することが容易となっております。

やりかた

レビューの流れ

- レビューの開催チケットを「親チケット」として選択

- 表示するフィールドを選択

- 指摘があれば新しいチケットを追加

- レビューが終わったらRedmineに反映

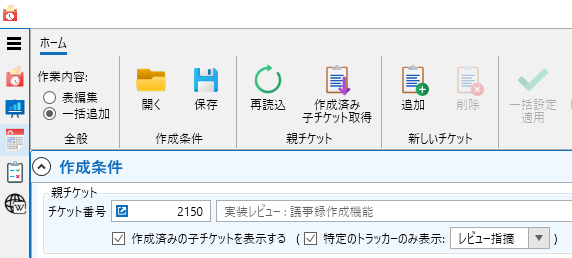

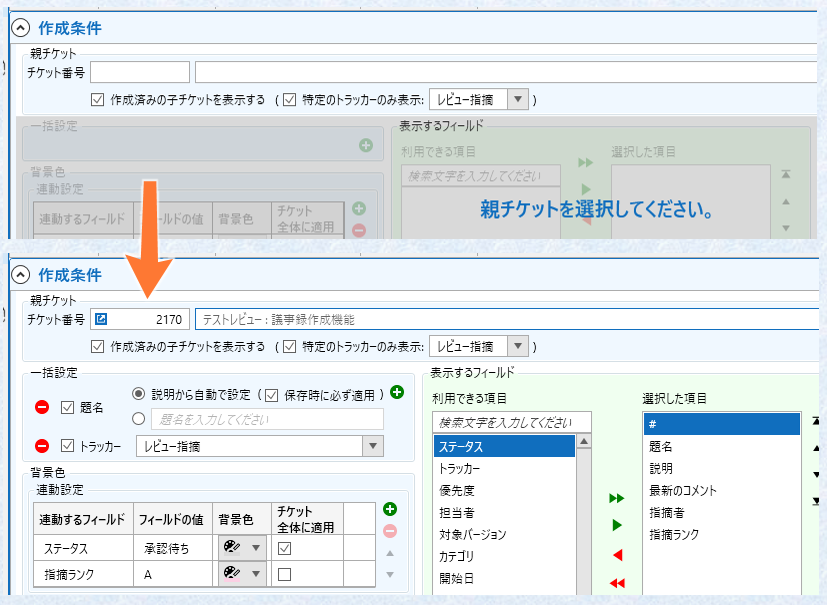

親チケットの指定

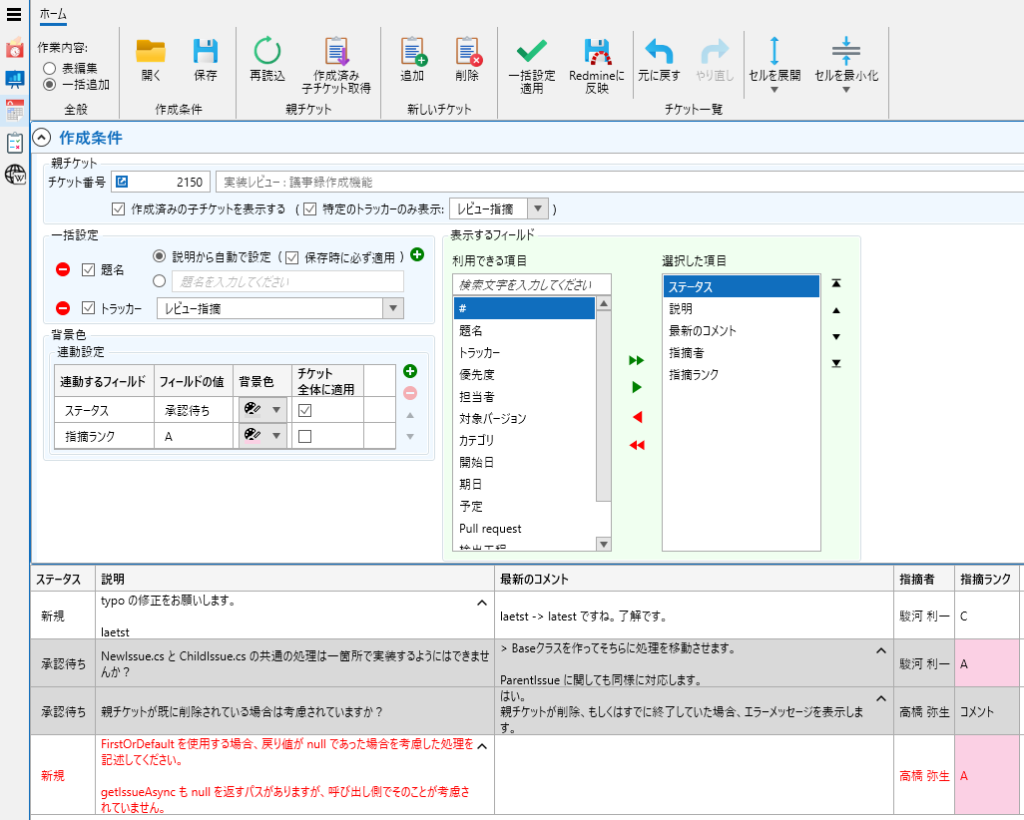

入力画面の左から「チケット表編集」を選択し、作業内容で「一括追加」を選択し、チケット一括追加画面を開きます。次に「親チケット」のチケット番号を入力して、親チケットを選択してください。新しいチケットは、この「親チケット」の子チケットとして作成されます。

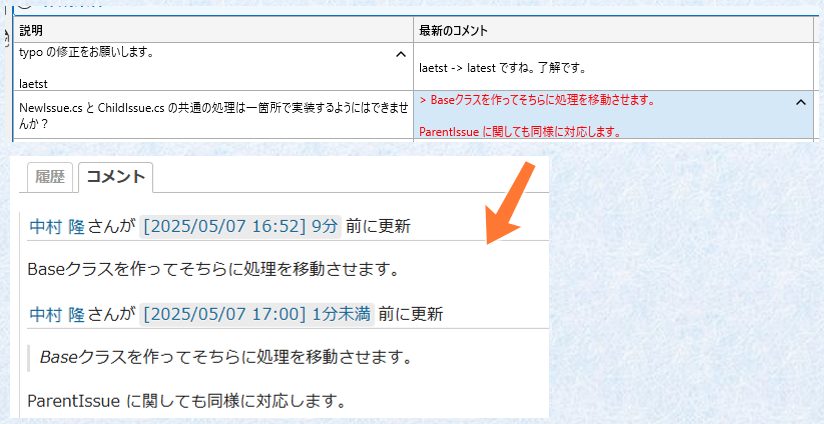

もし、すでに指摘チケットが作成されており、それも一緒に表示したい場合、「作成済みの子チケットを表示する」を有効にして、「作成済み子チケット取得」を実行してください。表示する子チケットはトラッカーを使ってフィルターすることができます。

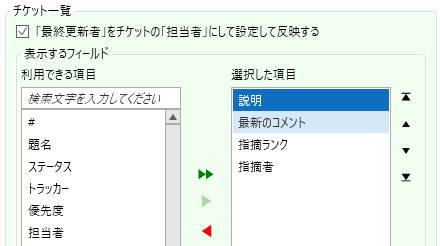

表示するフィールドの設定

運用に合わせて、表示したいフィールドを選択してください。選択を変更すると、チケット一覧のカラムが変更されます。

これでレビューの準備は完了です!

これ以降、作成条件を変更する必要はないので、作成条件の領域は閉じてしまってもいいでしょう。

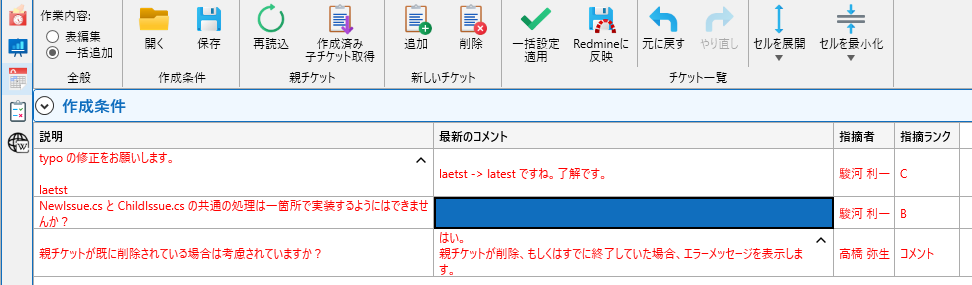

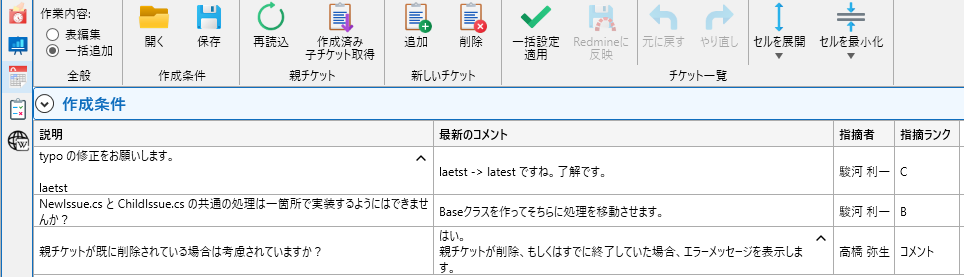

指摘チケットの追加

指摘があれば、新しいチケットを「追加」してください。新しいチケットの各項目は、後述する一括設定が設定されていない場合、親チケットのものを引き継ぎます。チケットを追加したら、運用に合わせて、適宜、編集を行ってください。まだ、この段階ではRedmineへの反映は行われていません。レビューの終了時など適切なタイミングで「Redmineに反映」を実行してください。

また、「削除」は新しいチケットのみが対象となります。この「削除」は新しいチケットのRedmineへの反映を取りやめるものであり、「指摘として追加したが、後のやり取りで却下されたため、Redmineに反映させる必要はなくなった」といった場合を想定したものです。そのため、Redmineに反映してしまったチケットに関しては、ここでは削除できません。

Redmineに反映

「Redmineに反映」を実行すると、チケットが作成されます。既存のチケットだった場合、変更内容が保存されます。必須の項目が設定されていない場合、反映に失敗してしまうため、ご注意ください。

「Redmineに反映」後も、引き続き編集や新しいチケットの追加は行えるため、定期的に「Redmineに反映」を実行することも可能です。

共通する項目の一括設定

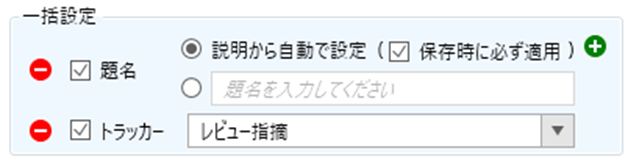

作成する子チケットに共通する項目を一括で設定することができる機能です。例えば、以下のように設定することで、作成されるチケットの「トラッカー」はすべて「レビュー指摘」に設定されます。(「題名」の一括設定に関しては後述。)

「+」をクリックすることで一括設定を追加できます。「題名」や「トラッカー」といった通常の項目だけでなく、カスタムフィールドにも対応しているので運用に合わせて設定を追加してください。

これらの設定は基本的に新しいチケットを「追加」したとき、もしくは、「一括設定適用」が実行された場合に適用されます。そのため、変更した一括設定を編集中のチケットに適用したい場合には、必ず「一括設定適用」を実行してください。また、一括設定によって設定された項目を手動で変更した場合、そちらが優先されます。

この一括設定がなされていない場合、「トラッカー」「ステータス」「担当者」「対象バージョン」等に関しては、親チケットの値が設定されます。

「題名」の一括設定

「題名」の一括設定は「説明から自動で設定」のオプションが使用できます。これはチケットの作成に必須な「題名」に「説明」の一行目を整形した文字列の設定する機能です。さらに「保存時に必ず適用」が有効になっている場合、「Redmineに反映」が実行されたときに、再度、その時点の「説明」を使って、「題名」の設定が行われます。

こちらの機能は、『既存のExcelレビューの場合、チケットの題名に対応するような項目がないが、チケット作成のために必ず何かしらを設定しないとダメなのが煩わしい』とのフィードバックをいただき対応いたしました。これにより指摘チケットごとに「題名」を考える必要がなくなるとともに、設定漏れによって作成が失敗するといった事態も回避することができます。

セルの背景色による可視化

それぞれの項目の値に連動して背景色を切り替えることができます。

「連動するフィールド」と「フィールドの値」で条件を設定し、適用する「背景色」を設定してください。「チケット全体に適用」を有効にすると背景色がチケット全体(≒行全体)に適用されます。無効にした場合、「連動するフィールド」のセルのみに背景色が適用されます。

背景色の設定は複数保持することができます。設定された順に条件の判定を行い、初めに条件を満たしたものが適用されます。また、行全体に適用する設定とセル単体に適用する設定がバッティングした場合、セル単体への設定が優先されます。

設定のインポートとエクスポート

表示するカラムの設定、共通項目の一括設定、背景色の設定はエクスポートすることで、設定を使いまわしたり、担当者間で共有することができます。

インポート(開く)

設定をインポートしたい場合、作成条件の「開く」を実行し、インポートする設定ファイルを選択してください。「親チケット」を選択するとインポートされた設定が適用されます。

エクスポート(保存)

設定をエクスポートしたい場合、作成条件の「保存」を実行し、エクスポート先を選択してください。「親チケット」に関する情報はエクスポートされないため、インポートを行ったときに改めて設定を行ってください。

さいごに

今回は RedmineStudio を使ったチケットの一括作成機能の紹介でした。

対面レビューの議事録作成をユースケースとした解説でしたが、いかがでしたでしょうか?

またフィードバックがあれば、どんどんお寄せください!

Excelでのレビューからの脱却。

その一助となりますように!

Coming soon …>>